[주간 모예드] 1월 4주차

하루하루의 일들에 집중을 하다보면, 애초에 여기에 뭐 때문에 왔는지 까먹기가 쉽다.

![[주간 모예드] 1월 4주차](https://images.unsplash.com/photo-1513612254505-fb553147a2e8?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=MnwxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDg3fHxibHVlJTIwZnJ1aXR8ZW58MHx8fHwxNjc0ODkzMzU4&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1200)

읽을거리📚

‘전종현의 인사이트’ 채널(요즘 가 좋아하는 텔레그램 채널)에서 접한 해당 글은 블록체인 산업 전반에 대한 질문들을 던진다.

- 정작 쓰는 사람도 없으면서, 돈벌이를 위한 L1/L2 프로젝트들을 만드는데 집중하는 것이 아닌가? 즉, 어플리케이션 개발은 외면하고, 인프라 확장에만 집중하는 이유가 무엇인가?

- 블록체인이 자산화 플랫폼 이상의 역할까지 수행할 수 있을까?

- Web3 철학에 꼭 블록체인이 필요한걸까?

- UI/UX적 측면에서 수많은 L1/L2들이 존재하는 현재가 맞는걸까?

어떤 것에 정을 붙일수록, 객관적인 사고를 하기가 어려워진다. 해당 글과 같은 종류의 글들이 중요한 이유도 주의를 환기시키기 때문이다. 사람은 자신의 생각에 갇히기 쉽다. 하루하루의 일들에 집중을 하다보면, 애초에 여기에 뭐 때문에 왔는지 까먹기가 쉽다. 나 역시 그렇지 않다고 장담할 수 없다.

분명히 지금이 과도기이기 때문에 기형적인 것은 사실이나, 항상 멈춰서서 생각해보는 것은 이롭다.

The cryptoeconomics of slashing | 슬래싱이 필요한 이유

슬래싱이란, PoS에서 프로토콜이 허락하지 않은 행동을 하였을 때, 경제적인 처벌을 가하는 것을 말한다. 해당 글은 슬래싱을 도입하는 것이 cost of corruption, 즉 프로토콜을 공격하는데 드는 비용을 높인다는 것을 간단한 모델을 통해서 보여준다.

가끔 슬래싱을 도입 안하고, token toxicity라는 메커니즘을 사용하는 곳이 있다고 언급되는데, 이 token toxicity란, 스테이커 입장에서는 프로토콜을 공격하여서 이를 지배하더라도, 결국 토큰의 가격이 0에 수렴할 것이기 때문에, 그러할 인센티브가 없다는 논리이다.

Token toxicity는 언뜻보면 논리적으로 보이지만, 좋은 노드든 나쁜 노드든 피해(토큰 가격의 하락)을 같이 보기 때문에, 노드 입장에서는 굳이 좋은 행위를 취할 필요가 없다.(나쁜 행동을 유도하는 bribing이 있을 시) Cost of corruption, 즉 노드가 나쁜 행동을 하도록 유도하는 bribing 비용이 0보다 살짝만 커도, 충분히 나쁜 행동을 할 이유가 생긴다. 이와 달리, 슬래싱은 나쁜 노드에게’만’ 처벌을 하기 떄문에, cost of corruption이 커지게 된다. 자세한 모델은 본문을 참고하길 바란다.

현재 코스모스 생태계와 이더리움의 경우, 슬래싱이 도입되어 있지만, 폴리곤과 앱토스의 경우에는 슬래싱이 도입되어 있지 않다.

Hybrid Ownership | 창의적인 토큰 모델 고민하기

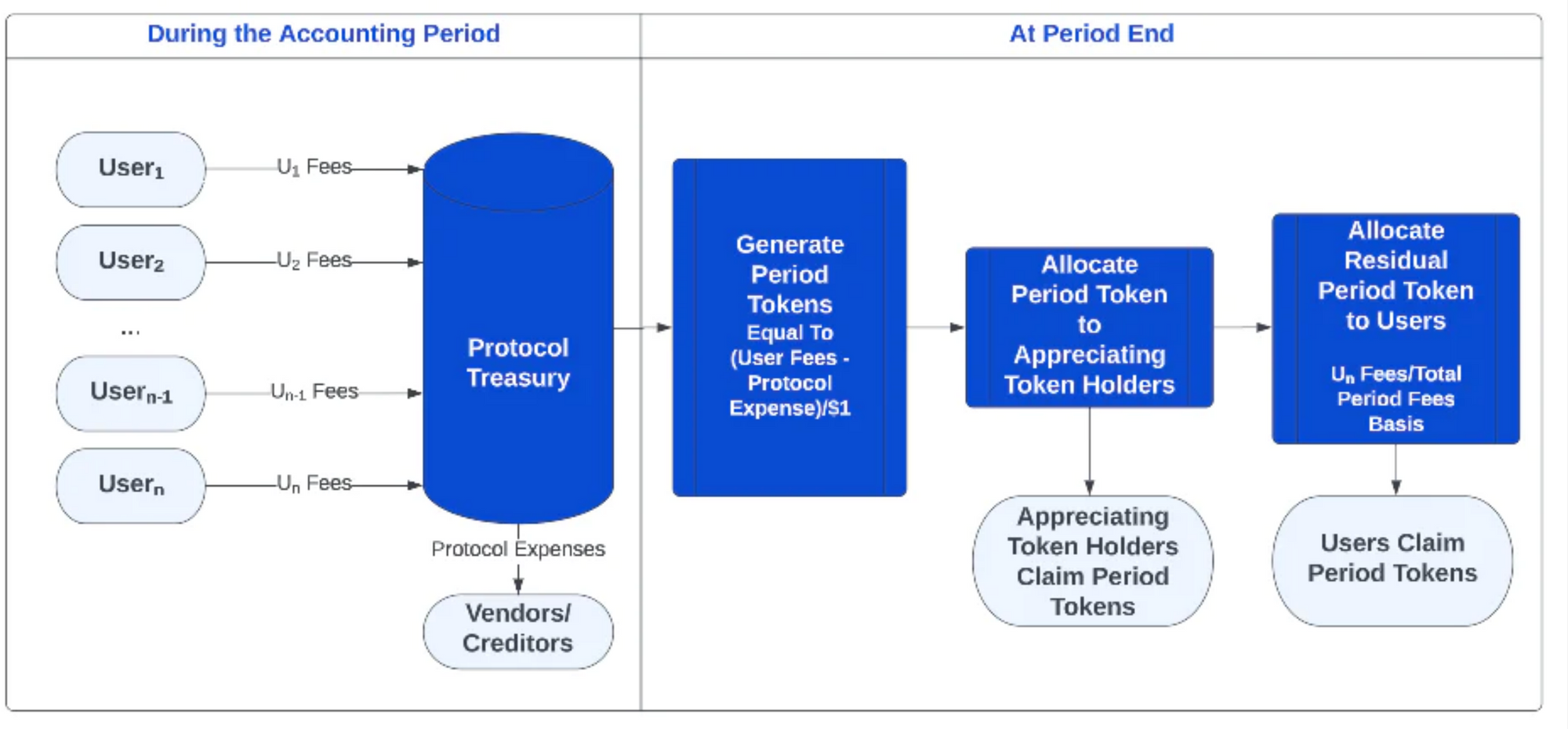

Variant가 재밌는 VC인 이유는 Ownership economy라는 자신만의 철학을 계속해서 밀어왔다는 것인데, 여기에는 Li Jin이나 Jess Walden과 같이 영향력있는 파트너들의 존재가 큰 역할을 하고 있다. 해당 글 역시 Variant의 COO이자 CFO인 Caleb이 작성한 것으로, 단순한 이용자와 실제로 프로토콜에 기여하는 컨트리뷰터들에게 다른 종류의 토큰을 제공하자는 아이디어이다. 대략적인 방식은 다음과 같다:

- 프로토콜은 매년 말 그 해의 당기순이익을 계산하고, 순이익의 1$마다 1개의 토큰 A를 생성한다. 이 토큰 A는 거버넌스 결정을 통해서 프로토콜의 treasury에서 1$를 청구할 수 있는 권한을 가진다.

- 각 토큰 A에는 발행된 년도가 표시되는데, 예를 들어서 2019년에 생성된 토큰 A는 토큰 A(2019), 2020년에 생성되면 토큰 A(2020)이 된다. 이렇게 명시를 하는 이유는 차등 거버넌스 권리를 주기 위해서인데, 현재 x년도라고 할때, 모든 토큰 A의 $1 청구권은 동일하지만, 토큰 A(x-1)은 토큰 A의 거버넌스 권리의 1/2을 가지고, 토큰 A(x-2)는 토큰 A의 거버넌스 권리의 1/4 등, 시간이 지날수록, 과거에 발행된 토큰의 거버넌스 파워는 떨어진다.

- 이 토큰 A들은 각 유저들에게 각 유저들 프로토콜을 사용한 만큼에 비례하여서 지급된다. 프로토콜을 사용한 척도는 프로토콜에 수수료를 얼마나 지급했냐로 측정한다. 예를 들어, 만약 2019년에 순이익이 100$가 나서, 토큰 A(2019)가 100개 생성되었다고 하자. Alice는 해당 년도에 발생한 전체 수수료의 10% 정도를 차지했다고 하면, Alice는 토큰 A(2019)를 10개 받게 된다.

- 만약, 특정 년도에 프로토콜에 잉여 현금 흐름이 발생하고, 거버넌스를 통해서 토큰 A의 상환을 허락하게 되면, 유저들은 토큰 A를 상환하고, 프로토콜의 treasury로부터 그에 해당하는 가치만큼의 스테이블코인을 얻게 된다.

- 프로토콜의 파운더, 직원, 투자자들은 토큰 B를 받는데, 이 토큰 B는 매년 발생하는 전체 토큰 A 의 0.0001%(예시)를 영구적으로 청구할 수 있는 권한을 가진다. 예를 들어, 투자자들에게 전체 물량의 약 25%를 주고 싶다면, 토큰 B를 250,000개 주면 된다.

- 따라서 만약 2023년 말에 2023년의 순이익에 따른 토큰 A(2023)을 생성하였다고 하면: 1) 먼저 토큰 B 홀더들이 자신의 몫에 따른 토큰 A를 claim하고, 2) 나머지를 유저들이 지불한 수수료에 비례하여서 유저들에게 주어진다.

이러한 모델은 다음과 같은 장점이 있다.

- 일반적인 유저들은 프로토콜에 크게 기여한다고 보기 어렵지만, 기존의 토큰 모델은 그들에게까지 미래 프로토콜의 토큰의 업사이드를 제공한다. 새롭게 제안된 모델에서는 미래가 아닌, 이떄까지 유저가 얼마나 프로토콜을 사용했는지에 비례하여서 한정된 혜택을 제공한다.

- 이와 달리, 파운더, 직원, 투자자들의 경우, 여전히 프로토콜의 업사이드를 누릴 수 있게 하여서 영구적인 현금 흐름 청구권을 통해서 인센티브를 일치시킨다.

많은 사람들은 토큰을 서비스나 상품처럼 여기는 것을 경계한다. 하지만, Variant는 유저 오너쉽도 하나의 유틸리티, 유저 경험으로 생각하기 떄문에, 토큰 역시 상품으로 여긴다. 이러한 마인드셋이 있기 때문에, 해당 글과 같은 창의적인 토큰 모델도 고민해볼 수 있는게 아닌가 싶다.

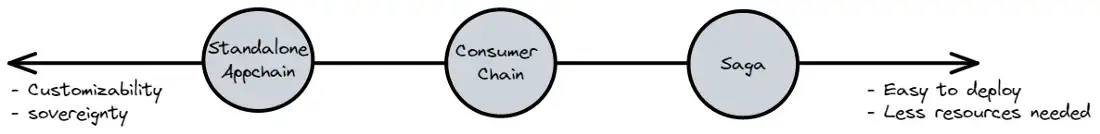

[Research] Saga를 소개합니다. | 앱체인 내러티브를 믿는다면

앱체인 내러티브를 믿는다면, dYdX와 ICS 기반의 컨슈머체인들의 존재만으로도 코스모스 생태계는 2023년 가장 기대되는 곳이 아닐 수 없다.

글에서 언급하였듯이, Saga는 기존의 앱체인 내러티브의 스펙트럼을 더 풍부하게 만드는 역할을 할 수 있기 때문에, 허브의 경쟁자라고 보기 어렵다. 오히려 서로 상호보완적 관계라고 보는 것이 맞다.

Saga의 주 타겟층은 블록체인에 대한 깊은 이해도는 없지만, 빠르고, 쉽게 앱체인을 테스트해보고 싶은 엔터테인먼트, 게이밍 프로젝트들로 컨슈머체인의 타겟층과는 분명히 다르다. 이러한 타겟층에 맞춰서, Saga는 프로젝트 개발자와 유저들 모두에게 Web2의 사용 경험을 제공하기 위해서 많은 고민을 하고 있는 것을 알 수 있다.

- 프로젝트(앱체인 운영팀)는 굳이 토큰을 런칭하지 않아도 된다.

- 프로젝트는 자유로운 수익화 모델을 실험해볼 수 있다.

- 유저들은 토큰을 소유하지 않은 채로 서비스를 사용할 수 있다.

- Musical Chair 옥션 메커니즘을 통해서 프로젝트에게 앱체인 유지 비용을 최소화한다.

물론, Biconomy나 Gellato에서 이미 가스비를 개발자들이 지불할 수 있도록하는 릴레이 서비스를 지원하지만, 이를 앱체인 단에서 실험해본다는 것은 또 다른 의미를 가진다고 생각한다.

이제 문제는 다음이다.

- 먼저, 과연 얼마나 많은 현재 게이밍 & 엔터테인먼트 Web2 프로젝트들이 앱체인을 실험해보고 싶을까?

- 그 프로젝트들이 Saga를 사용하도록 어떻게 끌어올 것인가?

- 그 프로젝트들이 앱체인화하였을 때, 얼마나 많은 유저를 유지, 혹은 더 많이 attract할 수 있을 것인가?

이러한 질문들을 최소 2~5년 정도의 가설 검증 기간을 가질 것으로 예상하는데, 그만큼 Saga가 그리는 미래는 작지 않다.

아직 다루지 못하였지만, dymension과 같은 프로젝트도 Saga와 마찬가지로 앱체인 내러티브 스펙트럼을 확장할 것으로 기대되는데, 다음에 기회가 된다면 다뤄볼 예정이다.

볼거리🎥

설 연휴에 스티브가 추천해준 ‘슈퍼펌프드: 우버 전쟁’을 드디어 봤는데, 너무 재밌어서 하루만에 다 봤다. 슈퍼펌프드는 유버 CEO의 트래비스 캘러닉에 관한 이야기인데, 대략 그가 벤치마크 캐피탈로부터 자금을 유치하는 시점부터, 그가 사임하는 순간까지를 다룬다.

이전에 위워크를 다룬 Wecrashed라는 드라마도 재밌게 봤는데, 그러다 보니깐 자연스럽게 아담 뉴먼과 트래비스 캘러닉간의 공통점이 보였다.

- 자신의 아이디어가 아니다.

- 회사에서 쫓겨난다.

- 성장에 과도하게 집착한다.

- 고집이 엄청나게 세다.

- 회사와 자신을 동일시여긴다.

- 과도하게 큰 비전을 제시한다. / 아담 뉴먼: 우리는 사람들의 생활 방식을 바꾼다. 트래비스 캘러닉: 우리는 모든 운송 방식을 바꾼다.

사실 이와 같은 공통점은 어쩌면 스티브 잡스에도 동일하게 적용된다고 볼 수 있다.

역사적으로 대부분의 혁명가들은 혁명을 성공시킨 뒤에, 파시스트가 되었다. 트래비스 캘러닉과 아담 뉴먼 역시 같은 맥락으로 볼 수 있지 않을까 싶다. 트래비스 캘러닉과 아담 뉴먼은 인간적인 측면에서 좋은 사람이라고 볼 수 없다. 그들은 동료를 도구와 같이 이용하고, 준법 정신이 부족하다. 하지만, 우버와 위워크는 그들 없이는 절대 지금의 우버와 위워크가 되지 못했을 것이다. 만약 누군가가 ‘우버는 트래비스 캘러닉 없이도 충분히 지금의 위치에 오를 수 있다’고 주장한다면, 나는 그 주장에 대해서 절대로 동의할 수 없다.

따라서, 나의 가설을 다음과 같다. 정말 ‘패러다임을 바꾼다’ 수준의 혁명을 이뤄내기 위해선 필요악적인 개념으로 트래비스 캘러닉이나 아담 뉴먼과 같은 ‘지도자’가 필요하다. 이러한 유형의 사람들은 단순히 파운더나 창업자라는 단어보다는 지도자가 더 잘 어울린다. 하지만, 혁명을 이룬 후에는 이 지도자를 내쫓는 것이 회사의 입장에서 가장 이롭다. 어쩌면 너무 냉정하기도 하지만, 아까 얘기하였듯이 혁명가들은 혁명에 필요하지, 조직을 안정적으로 유지하는데는 유용하지 없고, 오히려 리스크로 작용한다. 어쩌면, 의도하진 않았지만, 스티브 잡스 - 팀 쿡으로 이어지는 관계가 여기에 해당한다고 볼 수 있지 않을까?

혁명을 위해선 그들이 필요하지만, 막상 어떤 궤도 이상으로 올려두면, 그들이 필요 없어진다는 사실이 트래비스 캘러닉과 아담 뉴먼의 입장에서 보면 너무 불합리할 수 있다. 누군가는 어차피 그들이 조만장자가 되니, 조직에서 쫓겨나는 것 정도는 감수할 수 있지 않냐고 주장할 수 있는데, 이 유형의 사람들은 금전적인 보상으로 움직이지 않기 때문에, 이를 위안 삼을 수는 없다. 열심히 일궈낸 자신의 세계에서 자신이 나가야만, 그 세계가 더 번영할 수 있다는 사실 분명히 슬플 것이다.

들을거리🔊

250 - 모든 것이 꿈이었네 (It Was All a Dream)

한로로 - 입춘

Skrillex & Bladee - Real Spring

![[주간 모예드] 3월 2주차](https://images.unsplash.com/photo-1512736912-cd9db1d90b72?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=MnwxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDgzfHxvcmFuZ2V8ZW58MHx8fHwxNjc4NTE1MTk3&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=960)

![[주간 모예드] 3월 1주차](https://images.unsplash.com/photo-1502622796232-e88458466c33?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=MnwxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDU5fHxjaGFubmVsJTIwb3JhbmdlfGVufDB8fHx8MTY3NzkxNTM2OQ&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=960)

![[주간 모예드] 2월 4주차](https://images.unsplash.com/photo-1565608221829-f95dd349717f?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=MnwxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDEwMXx8d2VhdGhlcnxlbnwwfHx8fDE2NzczMjkxMzQ&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=960)

![[주간 모예드] 2월 3주차](https://images.unsplash.com/photo-1472145246862-b24cf25c4a36?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=MnwxMTc3M3wwfDF8c2VhcmNofDQ1fHx3ZWF0aGVyfGVufDB8fHx8MTY3NjcxODQ4Mw&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=960)